AYANEO FLIP 1S DSの記事はこれが最後になります。ちょっとした補足記事

前回の記事で、AYANEO FLIP 1SはHX370機としてはイマイチなベンチ結果だったけど、AYA SPACEの設定をプリセットから調整してみたら改善した、ということをチョロっと書きました

この現状って、買ってそのまま使うだけの人からしたら

AYANEO FLIP 1Sの性能はライバルメーカーのHX370機(GPD Win Miniとか)と比べて悪い!

と勘違いされてしまいかねないですよね。実際私も最初はそう思ってしまいました

この機種が熱に弱いのは事実ですが、それよりもAYA SPACEのプリセットが良くないのではないかというのも大きな要因だったわけです

そこで今回は、AYA SPACEを微調整したらベンチマークの結果にどれほど変化が表れるのか、ということをまとめてみたいと思います

AYANEO FLIP 1Sの特性とAYA SPACE調整の考え方について

この機種はどうもCPUとGPUのバランスをとるのが苦手なようで、どっちも良い感じに使いたいと思うと逆にパフォーマンスが下がってしまう、というように思いました

これはベンチマーク上の話だけではなく実際の使用感にも表れ、無駄に電力が流れ過ぎて発熱する・ファンがうるさくなる・バッテリーもあっという間に無くなる、と全くいいことなしのように感じます

これが本機の特性なのかそれともAYA SPACEアプリのせいなのかはまだ何とも言えません。ただ、AYA SPACEをカットしてハンドヘルドコンパニオンを使ってみても同じ傾向だったので機体の特性のような気がします。Linuxを入れるなどして検証すればもう少しハッキリするでしょうが……

ということで、快適に使っていくためにはCPUとGPUのどちらに比重を置くのか考え、意識的に切り替えていくことが必要になりそうです

この切り替えにおいてもっとも重要になるのがCPUターボのON/OFFを使い分けることです

特にiGPUでゲームをする場合にCPUターボを無効にした方がいいというのはゲームをよくやる方なら知っているでしょうが、この機種ではその変化がとても極端だと思います。どのぐらい極端かは次章のベンチ結果で確認してみて下さい

この原因はハッキリしたことは言えないのですが、おそらくCPUターボを有効にしているとすぐにサーマルスロットリングを起こし、それに引っ張られてGPU側の性能も低下してしまうのではないのかなと……違うかな。よく分からないというのが正直なところですが

この機種は簡単にCPU温度80℃を超えます。作業内容によってはこれだけ寒い季節でもすぐ100℃に達しています。とにかく熱に弱いので、そこをしっかり把握して管理してあげる必要があるというイメージでしょうか

CPUもGPUもどっちもバランスよく性能を発揮して使いたいというのはちょっと難しいかもしれません

イメージが湧きやすいように、ここで先にベンチ結果の違いを見てみようと思います

AYANEO FLIP 1S 調整前後のベンチマーク比較

今回はシンプルな比較なのでベンチ条件詳細は書きません。前回と全く同じ条件で同じベンチマークを回しています。詳細条件を知りたい場合にはお手数ですが以前記事をご確認ください。TDP設定も前回と同じで28Wです

細かな調整もしていますが、最大の違いは「調整後」はCPUターボがオフで、「プリセット」ではオンだということです。そのあたりを意識して見てみていただけたらと思います

ここでいう「プリセット」とはデフォルトプリセット「Extreme」のことを指しています。「Balanced」プリセットはCPUターボがオフになっています

PassMark(CPU Mark)

| 調整後 | プリセット | |

| PASSMark | 7552 | 10848 |

| CPU Mark | 19708 | 28951 |

| 2D Mark | 557 | 1037 |

| 3D Mark | NA | NA |

| MEMORY Mark | 1885 | 2706 |

| DISK Mark | 13778 | 18701 |

このベンチでは3Dがエラーで測れないためGPUの変化が見られません。つまりCPUターボを無効にしたことによる性能低下だけが確認できるわけですが、滅茶苦茶低下してしまいます

これは当然のことで、AMD Ryzen HX370のベースクロックはPコアEコアどちらも2GHzですが、CPUターボを無効にするということはこのベースクロック以上には上がらなくなるわけで、それはどれだけ電力を与えようと、Smart TDPを有効にしようと同じです

このようにCPUは100%で動作していますが、クロックは頭打ちとなります。その代わりに温度は低くファンの音もとても静かになります

逆にデフォルトプリセットのスコアはCPUターボ有効時のものです。100℃に達してたのでサーマルスロットリングを起こしているでしょうが、CPUターボを無効にするよりもはるかに高いパフォーマンスを発揮していることが分かります

このことからCPUを重視する作業をする際にはAYA SPACEからCPUターボを有効に切り替えるというのが効果的なのだと予想できます

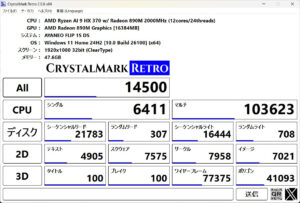

CrystalMark Retro

| 調整後 | プリセット | |

| All | 14500 | 28121 |

| CPU(シングル) | 6411 | 15924 |

| CPU(マルチ) | 103623 | 140263 |

| ディスク(read) | 21783 307 |

38961 570 |

| ディスク(write) | 16444 708 |

46540 1549 |

| 2D(テキスト) | 4905 | 10639 |

| 2D(スクウェア) | 7575 | 17929 |

| 2D(サークル) | 7958 | 16456 |

| 2D(イメージ) | 7021 | 17660 |

こちらのベンチでも同様の確認ができます

まず、ターボをオフにすることで特にシングルコア性能が落ち込んでいることが分かります。これはシングルコアのブーストクロックが最大5.1GHzであるため、実に3GHz以上ものクロック低下となるわけですので当然です

マルチコアの方が数値の低下は控えめです。HX370がマルチコアで動作する際のブーストクロックは明らかになっていないと思いますが最大でも4.5GHz程度であると言われており、また、Eコア(Zen5c)については最大でも3.3GHzであることから、ベースクロックとの差が小さいためこのような結果になっていると考えられます

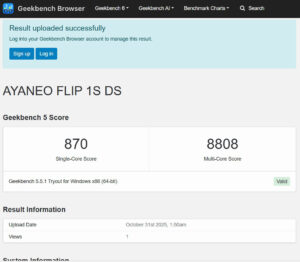

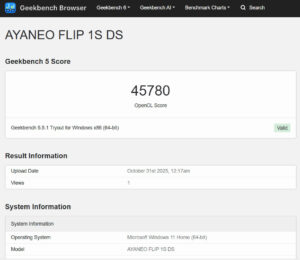

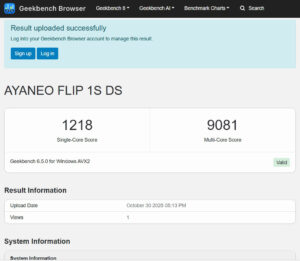

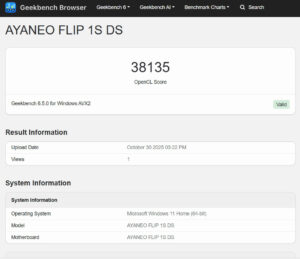

GeekBench 5&6

| 調整後 | プリセット | |

| GeekBench5 シングルコア | 870 | 1983 |

| GeekBench5 マルチコア | 8808 | 11446 |

| GeekBench5 GPU(OpenCL) | 45780 | 41653 |

| GeekBench6 シングルコア | 1218 | 2731 |

| GeekBench6 マルチコア | 9081 | 12666 |

| GeekBench6 GPU(OpenCL) | 38135 | 31680 |

これまでと同様の結果が出ていますが、ここでGPU側を見るとパフォーマンスが上がっていることが確認できるかと思います

CPUターボを無効にしたことで10~20%程度の向上となっており、ようやくHX370らしいスコアになってきたと言える結果です

これはCPUターボがONの状態ではどう頑張っても達成できないことに加え、Smart TDPでも実現できない結果となっています

このことは次章で詳しく書きますが、AYA SPACEのSmart TDPはCPUターボがオフなことに加えてTDPは最大30Wまで上がりますので、条件としては手動調整と同等以上であるはずなのですが、なぜかCPUだけでなくGPUのパフォーマンスも上がらないという結果になってしまっています

一方でCPUスコアはこれまで同様ガクッと落ち込んでしまっており、いくらGPUパフォーマンスが向上するからといってCPUターボを常時オフにしておくのもマズそうだということも見えてきます

CINEBENCH R23/2024

| 調整後 | プリセット | |

| CINEBENCH R23 シングルコア | 787 | 1968 |

| CINEBENCH R23 マルチコア | 12059 | 15186 |

| CINEBENCH 2024 シングルコア | 50 | 112 |

| CINEBENCH 2024 マルチコア | 685 | 883 |

iGPUではCINEBENCHでのGPUベンチはできないのでCPUだけです

今までの傾向をなぞるような結果ですのでここは特に詳細コメントはしませんが、このようにCPUしか使わない作業をする時にCPUターボをオフにしておくことは百害あって一利なしだと分かりますね

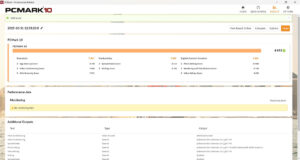

PCMark10

| 調整後 | プリセット | |

| Essentials | 7001 | 9354 |

| Productivity | 5099 | 8941 |

| Digital Contents Creation | 7465 | 8676 |

| 総合スコア | 4613 | 6442 |

個人的に気になっていた結果がこちらです

私の使い道を考えた場合ですと、CPUだけに注力する/GPUだけに注力すると切り分けて考えられない場面が多いです。例えばクリエイション系のソフトだと、レンダリングはいいとしても、ワークスペースでの作業時にはCPU/GPUのどちらも求められることが意外と多いです

そこでこのベンチの中の特にDigital Contents Creationに注目したいわけなのですが、ここで見る限りではプリセットを使用する方が良さそうということが見えてきます。良さそうというか「まだマシ」という感じなのがツライところですが……

このスコアはTDP 28WのHX370機として満足いくものとは言い難いのですが、これがこの機種の特性なのだと諦めるしかないのかなぁ、という感じです

Fire Strike(3DMark)

| 調整後 | プリセット | |

| Graphics Score | 9554 | 8280 |

| Physics Score | 16307 | 22871 |

| Combined Score | 3274 | 2928 |

| 総合スコア | 8457 | 7616 |

これがゲーム系になるとまた話が変わってきます

GPUのパフォーマンスが向上しています。注目すべきは、CPUのスコアはやはり大幅に下がっているわけですが、それでもCombined及び総合スコアは上がっているという点です

こうした合成ベンチマークにおいて(実ゲームもだけど)、いかにGPU側が重要であるかを確認することが出来ますね。HX370機として全くおかしくないスコアが出ています

Time Spy(3DMark)

| 調整後 | プリセット | |

| Graphics Score | 3381 | 3118 |

| Physics Score | 7485 | 8836 |

| 総合スコア | 3683 | 3453 |

こちらでも同様の結果が確認できます。スコアもようやくHX370として正常な値に戻ってきました

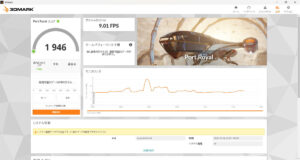

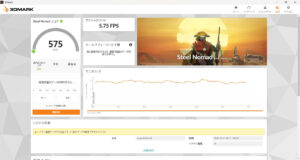

Port Royal&Speed Way&Steel Nomad(3DMark)

| 調整後 | プリセット | |

| Port Royalスコア | 1946 | 1708 |

| Speed Wayスコア | 578 | 511 |

| Steel Nomadスコア | 575 | 544 |

これら重量級ベンチでは5~10%程度と上げ幅は小さいですが、やはり向上が見られています

FF14ベンチマーク(黄金のレガシー)

| 調整後 | プリセット | |

| スコア | 5769 | 3369 |

| 評価 | 普通 | 設定変更を推奨 |

実ゲームを想定したベンチですが、劇的に向上しています。これはFPSに如実に表れてくる差ですのでCPUターボをオフにする効果がいかに大きいかが分かります

この章のはじめぐらいに書いたと思いますが、プリセットの中の「Balanced」はCPUターボがオフなわけですので、「Extreme」で実行するよりも「Balanced」で実行する方がパフォーマンスが良くなるという逆転現象が起きてきます

しかし同じCPUターボオフでも、Smart TDPではプリセットに毛が生えた程度(4000前後)のスコアしか出ません。なぜこうなるのか、本当に分かりません。しかしAYANEO製品はゲーム向けPCとして売り出しているわけですから、こうした機種特性はちょっと問題なのではないかなと思います

Extremeで全力出すぜ!

とか思ってたら実際にはパフォーマンスがガクッと落ちてるっていうね

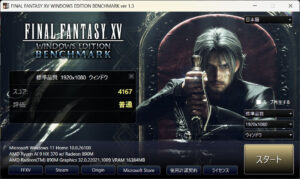

FF15ベンチマーク

| 調整後 | プリセット | |

| スコア | 4167 | 3011 |

| 評価 | 普通 | 普通 |

こちらでも大幅に向上しています

ハンドヘルド機でゲームをやるならCPUターボはOFF! というのはよく言われることですが、AYANEO FLIP 1S DSにおいてはCPUターボを切るのは必須と言っていいような気がします

モンハンワイルズベンチマーク

と思いきや……

| 調整後 | プリセット | |

| スコア | 9869 | 10415 |

| 平均FPS | 28.97 FPS | 30.54 FPS |

| 評価 | 設定変更を推奨します | 問題なくプレイできます |

ということで、モンハンワイルズでは真逆の結果になりました

やっぱりゲームだからと一括りにするのではなく、CPU/GPUのどちらがよりボトルネックになりやすいのかを見極めて切り替えていくことが必要そうですね

ちなみにモンハンはFFと比べて低下率は抑え気味ですが、フレーム生成やFSRでのアップスケーリングを有効にしても同じ傾向でした。GPUの機能を多く活用する設定にしてもCPUターボONの方が良いということです

ほんと、やってみないと分からないです

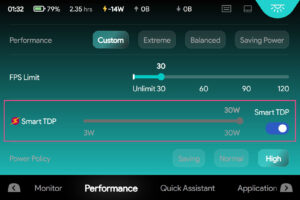

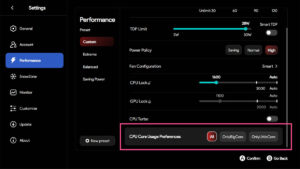

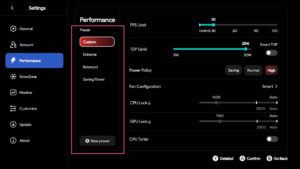

AYA SPACEアプリの挙動・特徴(?)

ベンチ結果を見比べていただいて、想像していた以上にCPUもGPUもターボのON/OFFで性能がガラッと変わってしまうことが分かったのではないかと思います

前章の中で何度か触れましたが、AYA SPACEにはSmart TDP機能が備わっています

ターゲットとなるFPSを決めたら、不必要にFPSを上げて無駄に電力を消費しないようにデバイスが適切なTDPに調整してくれる機能ですね

この機能が備わっているのは素晴らしいのですが、AYANEO FLIP 1Sの残念なところはこの機能を有効にしてもパフォーマンスはほとんど向上しないということです

前章の中でも何度か触れましたが、Smart TDPはCPUターボがオフであるという点で手動調整と同じです。なので当然CPUクロックは2GHz以上に上がりません。ですからCPU性能が上がらないのは当然なのですが、よくわからないのがGPU性能も上がらないという点です

理屈で言えば、先ほどの合成ベンチやゲーム系ベンチではスコアが向上するはずなのですが、これがCPUターボONの時とほとんど変わらないのです。せっかくのオートTDP機能がまともに使えないというのは結構気になる点ではないかなと思いますのでアプリのアップデートによる改善に期待したいところですね

ちなみにSmart TDPを使う際の注意点としてFPS Limitがあります

Smart TDPへの切り替えを行ったりすると、このリミットが勝手に30FPSに再設定されていることが度々ありましたので切り替えたら確認した方がいいと思います。これもアプリアップデートで改善してくれると嬉しいですね。

当然ですが、私がSmart TDPを使用した際にはリミット120FPS/Unlimitになっていることを確認して複数回実施しています。それでもパフォーマンスが向上しないのです(ToT)

その他の特徴として

これまで何度もTDPという言葉を使ってきていますが、AYA SPACEで変更できるTDP(TDP Limit)というのは実際にはCPUだけです

TDPを何ワットに設定しようがGPU側はそれとは無関係に動作します。例えばAAAゲームをやるからとTDPを30Wにしてしまうと、GPUも20W以上消費することになりシステム全体で50~60W消費することになります。これがバッテリー持ちの悪さにもつながります

ですのでGPUの電力を調整したければ、GPUクロックを固定することで対応することになります

が。どうにもこのクロック固定が正しく動作していないような印象を受けます

私が鍵アイコンの意味を読み違えてるのかもしれませんが、値を増減させようがロックをON/OFFにしようが、一切関係なく周波数オートで動いているように見えます……

GPU電力を調整したければクロックを下げて固定して~なんて書きましたが、実際には最低の600で固定しても2000MHz以上に上がるし、消費電力も20W以上に上がるしで変わりありません。うーん(ToT)

それと、一般的なゲームではCPUターボをオフにすると効果がありそうですが全てのゲームがそうというわけではありません。代表的なものに重量級のエミュレーターが挙げられます

諸事情により名前は出せませんが(笑)あのゲーム機のエミュレーターとかはGPUだけでなくCPU性能も重要になりますので、もしかしたらその場合にはCPUターボをオンにした方が良い結果が得られるかもしれません

このあたりは実際に動かしながらどっちも試してみるしかないでしょう。そのうえでクロックも微調整するといいかもしれません。効果は無いかもしれませんが……

あとこれは当然と思われるかもしれませんが、CPUターボOFFが効果のあった作業であっても、eGPU使用時にはCPUターボONの方がパフォーマンスが上がったりもします。iGPUを使わないので当然ですよね

例えばCPUターボOFFが非常に効果的だったFF14の場合、eGPU使用時にCPUターボOFFにすると、ONの時と比べてスコアが33%低下します。真逆の結果!

このようにどの設定が最良かというのはケースバイケースであって一概に言えるものではありません。自分の使い方に合わせた設定を探り、見つかったらそれをプリセットとして保存しておくのが賢い使い方になるのかもしれませんね

まとめ

ということで何度か書いてきたAYANEO FLIP 1S DSの記事はこれで最後になります

初期不良品が届いたり酷暑だったことがあって十分な検証が出来ていなかったですが、修理が終わってようやく色々確かめることができました。小さなボディのPCですが、きちんと設定すればちゃんとHX370機としての性能を発揮できそうです

CPU/GPUどちらもバランスよく使っていくにはちょっと手間がかかりそうですが、少なくともゲーム目的の方にとってはCPUターボを切りさえすれば一般的なRadeon 890mの性能は発揮できるわけですから、この機種のターゲット層に対しては良いのかもしれませんね

それとAYA SPACEにはEコアを無効にしてPコアだけを使用させる機能も組み込まれていますし、

AYANEOがどうこうという話ではありませんが、OS側にてコア分離からメモリ整合性をオフにすることでさらにゲームパフォーマンスは向上させられる余地もありそうです

しかし私の使い方であるビジネス・クリエイション目的としてはどうなのでしょうか……

初期不良があったりもしましたが、製品コンセプトは本当に気に入っていて長く使っていきたい気持ちがあるのですが、色々と気になる点が多いのも事実で悩ましいです

今はStrix Halo(Ryzen AI Max 395/385)ハンドヘルドが話題ですが、やっぱりスレート型はあまり好きじゃないし、サイズもかなり大きいことが明らかになってきて興味が失せてきています。Switch2を超えるサイズじゃ小型機とは言えないですよ……

クラムシェルで2画面で小型のAYANEO FLIP 1S DSにポータブルeGPUを組み合わせて使っていけばStrix Halo機を買わなくても満足いくシステムが組めると思っていたのですが、今回明らかになったようにCPU/GPUをどちらもバランスよく使っていくためには都度調整が必要というのはちょっとめんどくさいと思わなくもありません

救いがあるとするなら、プリセットは自作のものを複数登録しておくことが可能だということ

きちんと目的ごとに設定を詰めたプリセットを用意しておけば、あとはタッチひとつで切り替えられますので、そのように使っていくのが良いのかもしれません

あとはeGPU使用時にはCPUターボONの方がパフォーマンスが良くなり、CPU/GPUどちらもバランスよく使っていけることも分かりましたので、毎回必ずeGPUを使用するか……ですね

なんにせよ見た目は可愛くて好きなのでもうしばらくは向き合ってみようかなと思っています

それではまた~

コメント