※2020年1月3日、2020年現在の情報に更新しました

ドローンを自由に楽しもうと思った時に立ちはだかるのが航空法の壁です

ドローンの安全運用のため仕方ないこととはいえ、あれもダメこれもダメと色々決まりごとがあるのはツライところですよね

※詳しいドローンのルールを知りたい方は以下の記事も参考にしてみて下さい

そんな航空法ですが、「飛行申請」という手続きを行うことによって制限を超えて運用することが可能となります

この飛行申請は条件さえ満たせば誰でも無料で簡単に行うことが可能なのですが、この前ヤフオクを見てたら、この申請方法を有料で売ってる不届きものを見つけました(怒)

また、行政書士さんは数万円の手数料をとって代行していたりもします

こういう弱者ビジネスみたいのは本当に腹が立ちますので、誰でも無料で簡単に飛行申請が行える方法を全部公開しちゃいます

よくありがちな「詳細はメルマガ登録を!」みたいなことはせず、この記事を読むだけで全てが分かるよう、丁寧に解説しますので参考にしてみて下さい

ちなみに私、恥ずかしながら一応専門家です

適当な内容じゃありませんので安心して下さい(笑)

分からないところは遠慮なくご質問いただければとも思いますのでお気軽にどうぞ

飛行申請にはいくつか種類があるのですが、この記事ではまず基本を知っていただきたいので通常の申請について解説します

航空法の仕組みが理解出来たら、日本全国いつでもどこでも1年間フライト可能になる「包括申請」についても別記事で解説していますので、併せて参考にしてみて下さい

飛行申請って何? 申請できる条件は?

航空法で禁止されている具体的な飛行の詳細については前述の「ドローンに関する法律 現役インストラクターが簡潔に丁寧に全部解説! 」という記事を参照していただくとして、ここでは

飛行申請とは何か?

という点について軽く触れておきたいと思います

航空法で定められている飛行禁止空域と飛行方法は、国が安全のために線引きをしたルールとなっています

しかし絶対にダメなわけではなく、一定の基準を満たした人が申請を行えば、その制限を超えて運用が可能となる旨が航空法施行規則によって定められています

じゃあ基準は何なのかと言うと、正しい知識と確かな技能を保有し、安全運航体制を構築して運用できる者、というのが、国が定めている基準です

これ以外に飛行空域や飛行方法の種類によって「追加基準」というものが個別に設けられたりもしています

この基準を満たしているかどうかの証明は基本的に自己申告となります。ドローンスクールなどが発行するライセンスを持っていなくても、飛行申請は誰にでも可能です

定められた様式で書類を提出、もしくはDIPSというオンラインサービスによって申請するという方法になるのですが、使用する機体によっては細かく書類を用意して説明する必要があったりもします

あまりグダグダ書くと分かりにくくなってしまうのでこの辺にしておきますが、まとめると

- 飛行申請は基準を満たしていれば誰でも可能(ドローンスクール等に通う必要は無い)

- 基準を満たしているかどうかは基本的に自己申告

- 所定の様式による申請とオンラインでの申請がある

というのが飛行申請の基本です

これらに基づいての具体的な手順を解説していきたいと思います

所定の様式によるドローンの飛行申請

まずは所定の様式によるドローンの飛行申請方法を解説します。国交省の方針としては今後は電子申請に移行していきたいという思いがあるようですので、できれば次の電子申請を学んだ方がいい気もしますが……

国土交通省のホームページに様式(Word書類)がありますのでこちらをダウンロードします

掲載ページ:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

申請様式書類:http://www.mlit.go.jp/common/001220062.docx

ダウンロードした書類は沢山種類があって嫌になるかもしれませんが、実は書くところはすごく少なく、初めての人がこの解説を見ながら行っても30分もあれば終わりますので安心して下さい

そしてなんと!

ものすごく親切なことに、国交省が全ての記入欄について具体的な書き方の記載例を公開してくれていますので、書く内容はそれを参考にすれば何も悩む必要が無いという大盤振る舞いです

ヤフオクで情報を売っている輩も、実はこの記載例をほぼそのまま載せているだけだったりします

国交省の記載例を参考にしつつ、分かりにくいところには補足を入れていくという形で解説していきますね

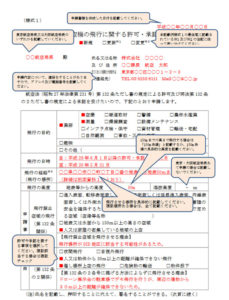

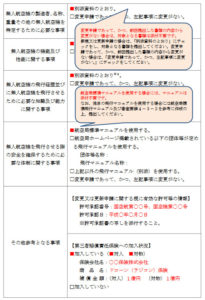

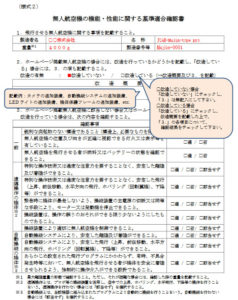

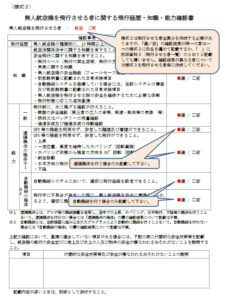

様式1(1ページ目から3ページ目)

1ページ目から3ページ目は、「様式1」という名前の書式になります。申請のメインとも言える書類ですね

このそれぞれについて記載例を示してくれているのがこちらです

画像は、様式1の1ページ目ですね

記載例をPDFで確認したい方は以下から見ることができます

ただ、いくつか分かりにくい部分があるのも事実ですので補足していきたいと思います

1ページ目

まず申請の宛名について

ここには申請の提出先を記入するのですが、申請する飛行内容によって宛名が変わります

通常であればここの宛名は

西日本にお住いの方 → 大阪航空局長 殿

となります

しかし「空港周辺」と「150メートル以上の空域」を飛行させる許可が欲しい方はここの宛名が

(該当する)空港事務所長 殿

となりますので間違えないよう気を付けて下さい。例えば「羽田空港事務所長 殿」という感じです。他に、海上を飛行させる場合には宛名が「国土交通大臣殿」になったりもします

それから、氏名の横に印鑑を押す欄がありますね

ここは、航空局の担当官さんとメールで調整を行い、最終的にOKをもらい郵送する段階になったら押印しますが、審査の段階では空欄のままで大丈夫です

続いて申請の目的をチェックする欄なのですが……

大きく「業務」、「趣味」、「その他」とありますので、該当するところにチェックをつけて下さい

ただし包括申請の場合、この部分が「業務」となっていないと審査に通るのは非常に困難であり、業務利用のチェックが必須なレベルです。なお、「業務」で申請を行っても趣味としてついでに飛ばすことは問題ありません

「業務」に印をつけた方はその右側の詳細な業務分野についても、該当する部分全てにチェックをつけてください。「空撮」とか「報道取材」とか書かれている部分です

チェックをつけなかった項目の飛行を、後から「やっぱりやりたい!」となった場合、特に変更の手続きなどせず、そのまま行っていただいて問題ありません

最後に飛行高度(海抜)を記入する欄なのですが、この部分は「空港周辺」と「150メートル以上の空域」をフライトさせる方のみ記載するようにして下さい。それ以外の方は空欄となります

海抜高度は「その土地の海抜高度+ドローンが飛ぶ高度」を記載します

以上で1ページ目は終了

2ページ目

続いて2ページ目です

1番目から3番目までの項目については「別添資料の通り」にチェックをつけます

あとで別資料を作成しますので、「別の書類に書いてありますよ~」という宣言をしている欄になります

4番目の飛行マニュアルに関する部分ですが、こちらも見本の通り「航空局標準マニュアルを使用する」にチェックをつけておくのがおすすめです

管理団体作成のマニュアルや自作マニュアルで申請することもできますが、そもそも作るのは大変ですし、資料として添付して提出しなければいけなくなります

航空局標準マニュアルを使用すれば、添付する必要はありません

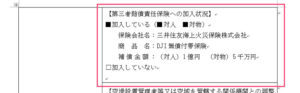

そして最後の保険に関する部分なのですが、ここは重要です

こちらは一例ですが、DJIの機体を買うとついてくるエアロエントリーの無償付帯保険の内容です。このような形で記載することになります

情報商材の手口を予想!

余談ですが実はこれ、ヤフオクで売ってる情報商材のカラクリの中のひとつと思われます

DJIの機体は無条件に保険がついてきますので、機体を買えば自動的に――極論を言えば買う前であったとしても、こうして保険の加入を記載することが可能になっているのです

だから申請が通るのですね

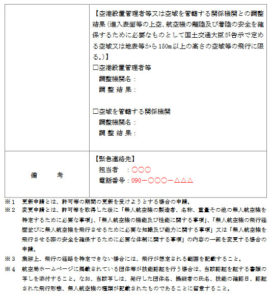

3ページ目

少し脱線してしまいましたが2ページ目も終了しました。続いて3ページ目

「空港設置管理者等との調整結果」という欄がありますね

ここは空港周辺、もしくは高度150メートル以上の空域の飛行を申請される方のみ記入して下さい。これらの場所を飛ばす際には、これらの管理者との調整が必要となります

それ以外の方は空欄で大丈夫です

備考欄には緊急連絡先を入れる欄がありますが、こちらは自分の名前と電話番号でOKです(携帯可)

別添資料1(飛行の経路)

様式1は無事に書けましたか? 続いて飛行の経路を別添資料1として作成します

このように、広域図と詳細図の両方を記載して下さい。グーグルマップや地理院地図をスクショすると良いと思います

包括申請の方はこの別添資料の作成は不要です

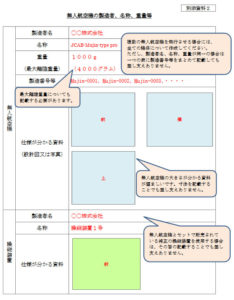

スポンサーリンク別添資料2(無人航空機の製造者、名称、重量等)

こちらは申請を行う機体によって内容が変わります

まず、国土交通省が定める「資料の一部を省略することができる無人航空機 」に記載されているドローンで申請を行う方。こうした方はたった一言

資料の一部を省略することができる無人航空機に該当するため省略

と書いて下さい。これだけで別添資料2はおしまいです

しかしParrotやYuneecなど、省略することができる無人航空機に該当しない機体を使う方は以下のように細かく資料を作る必要があります

めんどくささが全く違いますね

資料の一部を省略することができる無人航空機一覧を見ると分かりますが、民生機ではDJI製ドローンだけが圧倒的に優遇されています

そのため、DJI製の機体は申請を行いやすく、他のメーカーの機体の場合は結構大変という図式が出来上がってしまっているのが飛行申請の現状となっています

えこひいきだ!

その通りだね……

様式2

ドローンの機体に関する適合性を証明するのがこの様式2という書類です

記入する欄は非常に少ないです

- 製造者名:メーカー名を入れます(例 DJI)

- 名称:製品名を入れます(例 Mavic 2 Zoom)

- 重量:機体の重量を入れます。カタログを見てそのまま記載すればOK

- 製造番号等:製造番号、もしくは任意の名前を記載します

太字にしていることからも分かる通り、製造番号等という部分がキモです

例えば「Appleroid-01」という名前を勝手に名付けてもOKなんですね

製造番号以外の名前で申請する場合には、ドローンに機体名を明示しておくことが必要となりますので、テプラででもラベルを作ってペタッと貼っておいて下さい

情報商材の手口を予想!!

これまた余談になりますが、ヤフオクのやつはこれも利用しているのだと思われます

DJI製の機体であれば保険内容は確定しています。そのうえ製造番号の記載も任意の名前でOK。ということは、たとえ機体を持っていなかったとしても、申請だけ行うことが可能であるということになります

「いつか買うかもしれないから、Inspire持ってないけど申請だけしておこう」、なんてことも可能になります

これを利用して「DJIの機種完全対応!」とか言って売ってるわけですね

…と、また脱線してしまいました

4項目を記載したら、その下の改造の有無にチェックをつけます。もし改造していない場合には、下に続く「確認事項」というところは空欄のままでOKです

改造している場合や、資料の一部を省略することができる無人航空機に認定されていない機体を使う場合には、こちらもチェックをつけるようにして下さい

別添資料3(無人航空機の運用限界等)

ドローンの運用限界(最高速度とか最高通信距離とか)を記載するのがこちらの様式です

こちらについても、「資料の一部を省略することができる無人航空機」に記載されているドローンで申請される方はたった一言

資料の一部を省略することができる無人航空機に該当するため省略

とだけ書いて下さい

これだけで様式3はおしまいです

逆に、改造している機体や、資料の一部を省略することができる無人航空機に認定されていない機体を使う場合にはめちゃくちゃめんどくさいです

まず以下の項目を「運用限界」の欄に記載します

- 最高速度

- 最高到達高度

- 電波到達距離

- 飛行可能風速

- 最大搭載可能重量

- 最大使用可能飛行時間

続いて「飛行させる方法」には、操縦方法やプロポの機能、アプリの機能などを全て記載する必要があります

説明書からコピーをとるか、説明書が無い場合には自分で写真を撮ってそれを掲載し、補足説明を記載していく必要があります

ハッキリ言って地獄です

私が、特に初心者の方にDJI製の機体をおすすめしているのは、こうした書類作成の煩雑さから逃れるためでもあったりします。ドローンの性能も頭一つ抜けていますしね

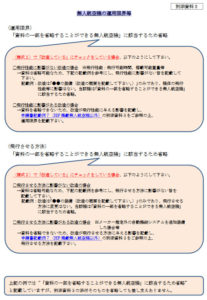

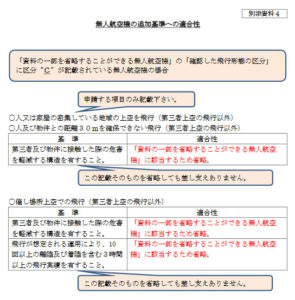

別添資料4(追加基準への適合性)

追加基準への適合性というのは

ということを証明する項目です

この部分の記載内容は、使用するドローン・申請する内容(夜間飛行とか目視外とか)によって細かく分かれていますので「こう書けばOK!」と断言はできません

自分の申請内容・申請機体とマッチしたものを、国交省の記載例から探していただく形となります

探し方・考え方はこのような感じで

自分の申請するドローンが確認されている飛行形態区分を、資料の一部を省略することができる無人航空機の一覧表 から確認します

自分の申請する機体に該当する【追加基準の区分】については

資料の一部を省略することができる無人航空機のため省略

と書いて省略してしまって大丈夫です

記載がないものについては、国交省の書き方例を参考にして文章で記載して下さい。一例として、DID地区を飛行させる場合であれば

”プロペラガードを装着して飛行させる”

といった具合に書きます

各区分の意味は以下の通りです

- A:基本性能

- B:空港周辺・高度150メートル以上での飛行

- C:DID地区での飛行・30メートルの距離の確保ができない飛行・催し物上空での飛行

- D:夜間飛行

- E:目視外飛行

- F:危険物の輸送

- G:物件投下

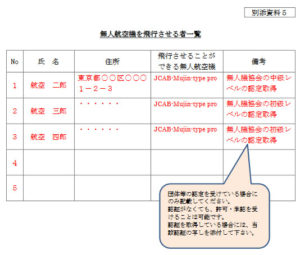

別添資料5(無人航空機を飛行させるもの一覧)

飛行申請は連名で提出することも可能となっています

このように、許可・承認を得たい人を一覧にして記載して下さい

ドローンのライセンスを持っている人は備考欄にその旨を記載します

※ドローンライセンスを持っていると記載した方は、申請の際にライセンスのコピーを添付して提出する必要があります

様式3(飛行経歴・知識・能力確認書)

別添資料5に記載した人物一人ひとりについて、能力や経歴などを記していきます

稀に10時間未満でも申請が通るケースがありますが、限られた条件内のみでの話となりますので、10時間の経験は必須だと思ってもらった方がいいです

この10時間の飛行実績の有無については自己申告であり、この様式にチェックをつけるだけで、証明書などの提出は必要ありません

その他の項目についても、全てが「適」になっていないと申請に通るのは難しいでしょう

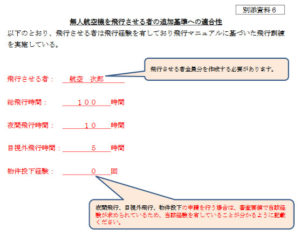

別添資料6(飛行させる者の追加基準への適合性)

夜間飛行・目視外飛行・物件投下については、パイロットの経験に対しても追加基準が設けられています

夜間飛行時間と目視外飛行時間はそれぞれ2時間以上、物件投下は5回以上いうのが、承認をもらうために基本的に必要だとされている経験です

申請に通る前なのにどうやって経験を積めばいいのか? と言うと、屋内での飛行や200グラム未満の機体での飛行など、航空法に抵触しない条件下で経験を積むようにして下さい

この追加基準についても自己申告であり、証明書等の提出は不要です

スポンサーリンク完成~提出

以上で申請書の作成は終了です

出来上がった申請書は、国土交通省航空局にメール添付して送ります

例えば

題名:飛行許可・承認申請のお願い

本文:お忙しいところ恐れ入ります。この度飛行許可・承認の申請を致しますので、作成した申請書の確認をお願いしたいと思います。不備等がありましたらご教示下さいませ。よろしくお願いします

こんなような内容を書いて、申請書を添付してメールを送ってください

提出先一覧はこちらです

http://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf

一般的な申請であれば、宛先は

西日本の方:大阪航空局

となります。空港周辺や高度150メートル以上を飛行させる方の提出先は、飛行エリアを管轄する空港事務所になります

メールを送ると、まずは先方から「受理した」という旨のメールが届き、その後数日すると審査結果が届きます

審査の結果無事に合格がもらえたら、申請書を印刷・押印し、指定の宛先に郵送して下さい

残念ながら審査に落ちてしまった場合は、どこをどう直せばいいのか全て教えてくれますので、言われた通りに直して再度メールを送ってください。このやり取りを繰り返し、合格がもらえたら郵送します

2週間ほど経つと、紙の許可証が送られてきます

以上で紙ベースによる飛行申請は完了となります

DIPSを使用した飛行申請

国交省が運営するDIPS(ドローン情報基盤システム)というオンラインサービスからも、飛行申請を行うことが可能です

DIPSの仕組みは、機体と操縦者を登録し設問を埋めていくことで、先に紹介した紙ベースの申請書が簡単に作成できてしまう、というサービスになっています

ですのでDIPSを使うつもりの方も、前章の「所定の様式による飛行申請」を読んでおいてもらえると、項目の意味がきちんと分かると思いますので、時間のある時に目を通していただけたらと思います

DIPSのアカウント作成

DIPSを初めて使う方はまずアカウントを作成する必要があります

DIPSの公式サイト へ行ったら

「はじめての方」という部分からアカウントを作成します。個人なら個人アカウントを、企業や団体として取得するなら企業・団体アカウントを選択して下さい

入力項目は一般的な住所や氏名などですので説明は割愛します

機体を登録する

DIPSはアカウントを作っただけでは使うことはできません。申請はもちろんのこと、実績報告を行うのにも、まず機体(ドローン)の登録をする必要があります

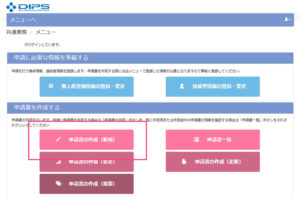

先ほど作成したアカウントでDIPSにログインしたら、「無人航空機情報の登録・変更」というボタンをクリックします

登録する機体が「資料の一部を省略することができる無人航空機」に掲載されているかどうかでボタンが変わります。該当する方をクリックして下さい

ここでは例として「ホームページ掲載無人航空機」の方を選択します

メーカー名をプルダウンから選択したあと、機体名を直接入力して「検索」を押します

候補一覧が出てきますので、登録したい機体を探して「選択」をクリックします

製造番号等を入力します

紙ベースのところでも解説した通り、必ずしも製造番号(シリアルナンバー)である必要はありません。お好きな名前でも大丈夫です

入力出来たら「次へ進む」を選択します

これで無事に登録が完了しました

無人航空機一覧に掲載がない機体の場合の例も挙げておきます(例 Parrot ANAFI)

メーカーや名称、離陸重量などすべて記入する必要があります

基準の適合性について確認する必要があります

運用限界を記入します。そして、紙ベースの時と同様、説明書もしくは写真の添付が必須となっています。正直ツラいです……

DJIの機体の便利さが身に染みますね

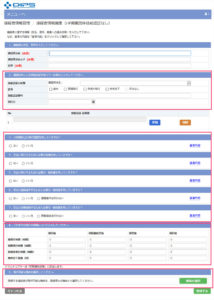

操縦者を登録する

期待の登録ができたら、今度は操縦者の登録を行います

メイン画面にある「操縦者情報の登録・変更」を選択します

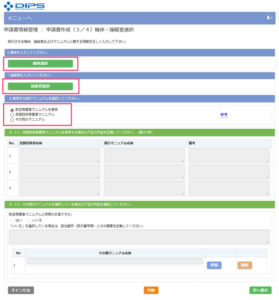

すると↑のような画面が開いたと思います

パイロットの一覧が表示されるのですが、まだ登録していなければ誰の名前も表示されていないと思います

登録ボタンが2種類ありますが、あなたが国土交通省記載団体 の発行するドローンライセンスを持っているかどうかで入り口が変わります

技能認証は、上記リンク先のリスト載っている団体のライセンスでないとダメです

たまに聞いたこともないようなスクールや団体が独自証明書みたいのを発行していますが、そういった方は残念ながら「団体技能認証なし」を選んでください

記載団体のライセンスをお持ちの方は「団体技能認証あり」を選択します

「技能認証あり」の方

まず「技能認証あり」の方から

迷いそうだなというところを枠で囲ってみました

2項目めの「技能認証情報を入力して下さい」という部分について説明します

「発行団体名」というところはライセンスの発行団体を選んでください

例えばDJIとか、JUIDAとか、DPAなどが該当します

その下の「講習団体名」では、あなたが卒業したドローンスクールや教育機関名を選んでください

万一ここに名前がなければ、そのスクールは国交省記載団体ではないということですので、その場合はこの後に解説する【技能認証なしの方の場合】に進んで下さい

その下の「機体の種類」は、あなたがライセンスを受けた機体種別にチェックをつけて下さい

ほとんどの方が「回転翼航空機」になるのではないかと思います

その下の「区分」なのですが、ここはちょっとややこしい所になっています

許可・承認を受けたい方法ではありませんので間違えないように

例えばあなたがドローンスクールで

目視外飛行の練習もしておきましょう

と先生に言われて講習を受けたとします

でも、その団体が発行するライセンス――「技能認証に含む飛行形態」に目視外飛行が含まれていなければ、チェックをつけることはできません

各団体がどの飛行形態を含むのかは先ほども記載した国土交通省記載団体 で確認することができます

続いて、「技能認証番号」には、ライセンスに記載されている認証番号を記載します

卒業証書の番号ではありませんので注意して下さい

最後に「発行日」を入力すればOKです

次は、3項目めの「これまでの飛行の実績について入力して下さい」という部分について

総飛行時間がグレーアウトしていて入力できないと思うのですが、これは正常ですので気にしなくて大丈夫です

総飛行時間以外の、夜間飛行・目視外飛行・物件投下について、機体種別ごとに経験時間を入力して下さい。物件投下だけは回数を記入します

その下4項目めに「飛行可能な機体を選択して下さい」とあります

先ほど登録した機体が一覧で表示されますので、飛ばすことのできる機体を全て選択して下さい

「技能認証なし」の方

技能認証が無くても許可・承認はちゃんともらえますので安心して下さい

こちらも、迷いそうだなと思うところを赤枠で囲いました

まず2項目めの「講習団体による技能認証を受けている場合に入力してください」という部分

国交省のホームページには記載されていないけれど、ドローンスクール等で講習を受けたことがある、という場合にはここに記入するようにします

ただしこちらも、プルダウンに名前の登録されていない団体の場合は残念ながら入力ができません

それでも「区分」や「認証番号」を入力したり、ファイル添付は可能ですので、試しにやってみてもいいかもしれません

正直、国交省がそこまで審査で考慮してくれるかは……正直、怪しいところだと思います

次に3項目め~7項目めについて

ここは技能及び知識の確認欄になっています

紙ベースの申請同様、特に証明書等は必要なく、チェックボックスをつけるだけの自己申告となります。でも、嘘はダメですよ(笑)

続いて8項目めの「これまでの飛行の実績について入力して下さい」という部分

ここに総飛行時間、及び夜間飛行・目視外飛行・物件投下について、機体種別ごとに経験時間・回数を入力して下さい

総飛行時間は夜間飛行・目視外飛行を含めた時間を入力します

9項目めには「飛行可能な機体を選択して下さい」とあります

飛行可能な機体を、先ほど登録した機体から選びます

スポンサーリンクDIPSで飛行申請を作成する

事前準備が長かったですが、これで用意が整いましたので飛行申請を作成していきます

今回は例として通常申請を行う方法で解説していきますので、包括申請の流れが知りたい方はこちらの記事を参考にしてみて下さい

DIPSにログインし、申請書の作成(新規)をクリックします

1ページ目

1ページ目はこのような感じになっていますので番号を振ったところに記入します

- 飛行の目的を業務か業務以外から選びます

- 禁止空域を飛行する場合チェックをつけ、理由をプルダウンから選びます

- 禁止されている方法で飛行する場合チェックをつけ、理由を選びます

- 年間通しての飛行かどうかを選択します

- 許可・承認の開始日を入力します。通年でない場合は終了日も入力します

- 飛行する場所を特定する通常申請か、特定しない包括申請かを選びます

補足が必要そうな4~6番について解説します

4番は、年間通して飛行が可能となる包括申請を行う場合には「はい」を。それ以外の場合には「いいえ」を選択します

年間以外が全て該当しますので、1日限りのフライトはもちろんのこと、例えば3か月間の包括申請を取得する場合も「いいえ」を選んで下さい

5番は許可・承認を得たい期間を入力して下さい。1日間だけなら開始日と終了日は同じになります。4番で「はい」を選択した人は、開始日しか入力できません

6番も包括申請かそれ以外かを選択する項目です。今回は場所を特定する通常申請ですので「特定の場所・経路で飛行する」を選択します。包括申請の場合は「飛行しない」を選択して下さい

2ページ目

こちらが2ページ目です

- 飛行予定地を市区町村単位で記入します

- 飛行場所の地図を添付します(詳細は後程)

- 申請の提出先を選びます

補足が必要そうなのは2番ですよね

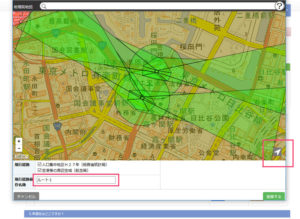

地図を添付するために「参照」をクリックすると

このように国土地理院地図がポップアップで表示されます

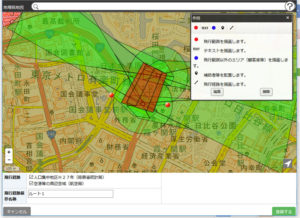

まず、飛行エリアや飛行ルートが判別できるぐらい地図を拡大したら左下の「飛行経路保存名称」に分かりやすい名前をつけます。その後右側の矢印(?)をクリックします

飛行エリア・飛行ルート・補助者の立ち位置などを地図上に入力できる機能が開きますので、マウスでポチポチして設定して下さい

このような感じで設定出来たら右下の「登録する」を押します

これで地図が添付されます。複数の経路がある場合には、同様にして全ての経路を作成・添付して下さい

3ページ目

3ページ目では、機体・操縦者・使用する飛行マニュアルを選択します

登録済みの機体や操縦者をプルダウンから選ぶだけなのですが、機体については少し補足が必要です

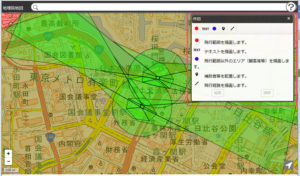

一覧から機体を選択するとこのような画面になるのですが、ピンク枠で囲った部分「追加基準」という部分を設定する必要があります

クリックするとこのような画面が開きます。申請する飛行内容と機種に応じて、必要になる追加安全策だけが表示されますので、適切なものを選んで下さい

場合によっては写真の添付を求められるものもあります

4ページ目

ようやく最後です

保険に入っている場合、加入している保険の内容を入力して下さい

その下の緊急連絡先は自動的に入力されていると思いますので、さらにその下の許可書の形態を、電子許可書か紙の許可書か、どちらかお好きな方を選びます

以上で全ての入力が終了です

作成された申請書類一覧が表示されますので内容を確認していただき、問題無ければ左下のチェックボックスにチェックをつけ、申請を行ってください

大変お疲れ様でした

まとめ ~紙とDIPSどっちがいいのか~

以上で飛行申請手続きは終了になります

とても長い解説になってしまいましたが、慣れてしまえば実はあまり時間もかかりませんし、慣れるまでに必要な時間も短いです

ダラダラと長いのは私の解説だけです…orz

今回、旧来の紙ベースでの申請方法とDIPSでの申請方法の両方を解説しました。それは、DIPSというのはつまるところ、紙ベースの書類を自動作成してくれるアプリに他ならないからです

申請書に記入してある内容の意味が分からないと、正しくドローンを飛ばしていくことはできないと思います。紙ベースの申請方法を知っておくことは、実はとても重要なんですよ

このあたり、確定申告のソフトなんかと似ていますね

どちらがおすすめかというと、これから申請するならDIPSでの申請がおすすめです

これは私自身の考えもありますが、何よりも国交省がそう望んでいます。紙ベースの申請をさばくのは大変らしいので、なるべくシステムを使ってほしいそうです(笑)

でも実は、紙ベースをもとにしてメールでやり取りする方が、担当官も親身になってくれて申請がスムーズに進んだりもするんですけどね……

弱者ビジネスをしている輩への怒りから始まった今回の解説ですが、想像以上に長文の記事になってしまいました

記事冒頭やサイドバーに目次が表示されていますので、これらをうまく使っていただいて、必要なところから徐々に覚えていっていただけたらと思います

結構頑張って書いた記事なので、皆さんのお役に立ったなら嬉しいです

それではまた~

コメント

りんごロイド管理人 様

先ほどは心の籠ったアドバイス有難うございました。

アドバイスのメールをエクセルに残そうとしました所、小生の不適切な操作で消してしまいました。

アドバイスの内容は熟知していますので、貴兄のお作りになった 誰でも無料で・・・

のサイトを読み返し電子申請にチャレンジしてみます。

折角のアドバイスを消してしまったことをお許し下さい。

安楽 紘一郎さん

コメントありがとうございます

いやいや、そんな畏まらなくても大丈夫ですよ。もう一度同じメール送っておきますね

メールにも書きましたが何か分からないことがあれば遠慮なくご質問どうぞ

無事に申請ができてステキな映像が撮れるといいですね